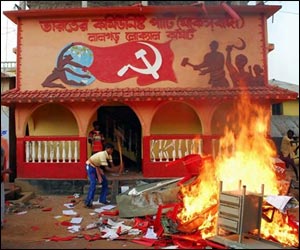

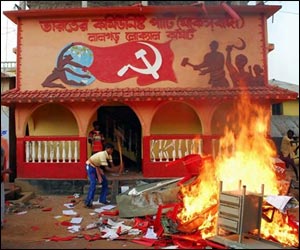

नक्सलियों ने एक स्वयंसेवी समूह के दफ्तर को उड़ा दिया जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) के एक कार्यालय में आग लगा दी।

कोलकाता, 17 जनवरी । पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में सोमवार को संदिग्ध नक्सलियों ने एक स्वयंसेवी समूह के दफ्तर को उड़ा दिया जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी(माकपा) के एक कार्यालय में आग लगा दी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा, "झारग्राम इलाके के पत्शीमुल में सोमवार तड़के एक स्वयंसेवी समूह के दफ्तर में दो बारुदी सुरंग विस्फोट हुई। पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। हमें संदेह है कि इस इलाके में सक्रिय नक्सली इसमें शामिल हैं।"

कुमार ने बताया, "माकपा के अखिल भारतीय कृषक सभा के एक दफ्तर में आग लगाने के बाद नक्सली मशीन और अन्य सामान लूट ले गए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठन

|

भारत में हजारों साल पहले जाति व्यवस्था के प्रारम्भ होने के पहले ही हिन्दू समाज के धर्माचार्यों ने सामाजिक एकता हेतु जनजातियों के देवी देवताओं को भी हिन्दू देवी देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था।

प्रसिध्द समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार मध्यप्रान्त के गौंड जनजाति के बूढ़ादेव या बड़ादेव को ही हिन्दू धर्माचार्यों ने महादेव या शिवजी के रूप में ऐसे उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया कि वैष्णवों के शीर्ष देवता भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों द्वारा महादेव की पूजा अर्चना करके ही शुभ कार्य प्रारम्भ करना पड़ता था। इस प्रकार महादेव को आदि-देवता माना जाता है तथा वे राजमहलों में रहनेवाले देवताओं के विपरीत जंगल पहाड़ में रहनेवाले देवता माने जाते रहे हैं।

पौराणिक काल में भले ही जनजातियों के देवताओं को हिन्दू देवी देवताओं में शामिल करके उनको हिन्दू समाज की मुख्यधारा का अंग बनाने भले ही प्रयास किया गया हो, किन्तु कालान्तर में धीरे-धीरे जंगल पहाड़ में बसने के कारण आदिवासी मुख्यधारा से दूर हो चुके थे। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को वनों से विस्थापित कर जमींदारी व्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण प्रकृति के पुजारी आदिवासियों को अधिकांश प्रदेशों में उनके ही घर से विस्थापित कर भूमिहीन एवं निर्धन कर दिया। हजारों वर्षों से जंगल एवं प्रकृति पर निर्भर रहनेवाले आखेटप्रेमी आदिवासी के कीमत निर्धारण, धन कमाने की हाय तौबा, बचत, विनियोग तथा पूंजी आदि का अर्थशास्त्र समझ से बाहर होने के कारण शोषण का शिकार होते गए।

हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले संविधान निर्माता चूंकि आदिवासियों की विशेष स्थिति एवं पिछड़ेपन से परिचित थे इसलिए उन्होंने पौराणिक कथाओं के फेर में न पड़कर आदिवासियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु संविधान में विशेष प्रावधान किए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 275 (1), 330, 332, 335, 340 तथा 342 के माध्यम में रक्षोपाय किए गए। साठ के दशक में यह भी निर्णय लिया गया कि आदिवासी अंचल में वहां के निवासियों की भावनाओं को समझ कर सम्मान करनेवाले आदिवासी समुदाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे। 1961 में नक्सल प्रभावित 35 जिलों में द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के आदिवासी कर्मचारियों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम थी। शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण के कारण 1980 में द्वितीय वर्ग के अधिकारियों का प्रतिशत 17 एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारी एवं अधिकारियों का प्रतिशत बढ़कर 32 हो गया। 1961 से 2001 के चालीस वर्षों में जो कदम उठाए गए उनमें आदिवासियों के गहन विकास हेतु बहुप्रयोजनीय आदिवासी विकास खंडों को खोलना, आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों को उपलब्ध करवाने हेतु आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्र में विशेष विकास कार्यमों को प्रारम्भ करना, विशेष वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, पंचायती राज संस्थाओं में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, पेसा कानून 1996 लागू करना, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास तथा राष्ट्रीय सम विकास योजना शामिल है।

जनजातियों में कबीले के मुखिया के नेतृत्व में सदस्यों के बीच उपलब्ध सीमित संसाधनों के आबंटन एवं मिलजुलकर समूह में कार्य करने की जीवन शैली की पृष्ठभूमि में हमारे योजनाकारों ने सहकारिता को केन्द्र में रखकर आदिवासी विकास रणनीति बनाई। दुर्भाग्य से अनेक कारणों से आदिवासी अंचल में अधिकांश सहकारी संस्थाएं निष्यि साबित हुईं। जब योजनाकारों द्वारा यह पाया गया कि सरकारी अमले की कमजोरी के कारण विकास कार्यमों का अपेक्षित लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है तब यह निर्णय लिया गया कि सेवाभावी स्वयंसेवी संगठनों एवं संवेदी सभ्य समाज का सहयोग लेकर उनके माध्यम से विकास कार्यमों का यिान्वयन किया जाय। यह मानकर कि स्वयंसेवी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता, कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिबध्द, सेवाभावी एवं संवेदनशील माने जाते हैं इसलिए वे ग्रामवासियों विशेषकर आदिवासियों का शिक्षित कर जागृति लाकर क्षमता निर्माण कर सशक्तिकरण का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। सरकार की वर्तमान नीति स्वेच्छिक सेक्टर को प्रोत्साहन देने की है जिससे कि योजनाओं का लाभ सुदूर ग्रामों तक रहनेवाले आदिवासियों तक पहुंच सके। लोकतंत्र एवं मानव अधिकार में विश्वास रखनेवाले इन संगठनों के प्रतिवेदन स्पष्ट दर्शाते हैं कि इन संगठनों ने प्रभावशाली कर्ता-धर्ता के नेतृत्व में मिशन भावना से कार्य करनेवाले कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत से आदिवासियों को दिल जीत कर क्षेत्र में कायाकल्प कर दिया है। इन संगठनों के अच्छे कार्य के कारण सरकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं भारत के कारपोरेट सेक्टर द्वारा स्थापित धर्मादा ट्रस्टों से भी वित्तीय सहायता मिल रही है। छोटे नागपुर के पठार एवं उसके आसपास के पठारी अंचल में रायों में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव से एक सवाल उठ रहा है कि आदिवासियों के मुद्दे उठानेवाले गैर-सरकारी संगठनों का साथ छोड़कर अपनी जान की परवाह न करते हुए आदिवासी युवा माओवादियों के नेतृत्व में हथियार उठाकर क्यों हिंसा कर रहे हैं? माओवादी हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 83 बताई जाती है जिसमें से 35 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं जहां लगभग प्रतिदिन हिंसा व तोड़फोड़ की वारदातें होती रहती हैं। इन 35 जिलों में कार्यरत लगभग 1000 गैर-सरकारी संगठनों में से लगभग 700 संगठन माओवादिओं के वहां आगमन से पहले ही शिक्षा तथा स्वास्थ्य व जनचेतना के क्षेत्र में कार्यरत थे। इन गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद इस भूभाग पर माओवादियों का नियंत्रण होना क्या इसे गैर-सरकारी संगठनों की विफलता मानी जाय? यदि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले गैर-सरकारी संगठन एवं सिविल सोसाइटी आदिवासी युवाओं को हिंसा अपनाने से रोक नहीं पा रहे हैं तो आदिवासी विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कौन सा तरीका बचता है यह सोचने का विषय है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अभी तक जो भी अध्ययन हुए हैं वे उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे हैं। देखा जाय तो सही उत्तर पाने के लिए 35 नक्सल प्रभावित जिलों से कम से कम 5 गैर-सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली के गहन अध्ययन की आवश्यकता है